Dans de nombreuses civilisations, le culte des morts représente un lien sacré entre les générations. En Haïti, cette tradition s’exprime à travers le vodou, notamment par la fête des Gédés, profondément ancrée dans la mémoire collective et la spiritualité populaire.

Fouye Rasin Nou, le 1er novembre 2025_Le vodou haïtien, dans son essence, se distingue par sa nature syncrétique, multiple et singulière. Héritier de plusieurs courants spirituels, il associe les traditions ancestrales africaines (Fon, Yoruba, Mandingue, Kongo, etc.) aux pratiques autochtones (Taïnos, Arawaks, Caraïbes) et aux influences européennes issues de la colonisation. Lors des cérémonies, l’évocation des « 21 nations » traduit cette diversité culturelle et spirituelle.

Le vodou haïtien ne se confond pas avec le vodou béninois dont il tire une partie de ses racines. Il s’est enrichi au fil du temps d’apports africains variés, d’éléments des premières nations et de créations locales, comme le rite Makaya, propre à certaines régions du pays.

Parmi les héritages africains ayant traversé les siècles figure le culte des morts, célébré sous le nom de fête des Gédés les 1er et 2 novembre. Dans plusieurs lakou, cette période s’étend tout au long du mois, marquant le passage vers le cycle Makaya, qui débute en décembre.

Le culte des Gédés plonge ses racines dans les traditions spirituelles d’Afrique de l’Ouest, notamment chez les Fon, les Yoruba et les Kongo, où l’on honorait déjà les ancêtres et les esprits de la mort. Le terme « Gédé » pourrait d’ailleurs provenir du peuple Gedevi, établi sur le plateau d’Abomey, dans l’ancien royaume du Dahomey. Emportées par la traite négrière, ces croyances ont traversé l’Atlantique avec les esclaves pour renaître sur la terre d’Haïti.

La coïncidence entre la célébration des 1er et 2 novembre et la Toussaint catholique découle d’un syncrétisme né de la colonisation. Imposée par le Code noir de 1685, la religion catholique s’est superposée aux pratiques africaines, donnant naissance à une spiritualité unique où les saints et les loas cohabitent.

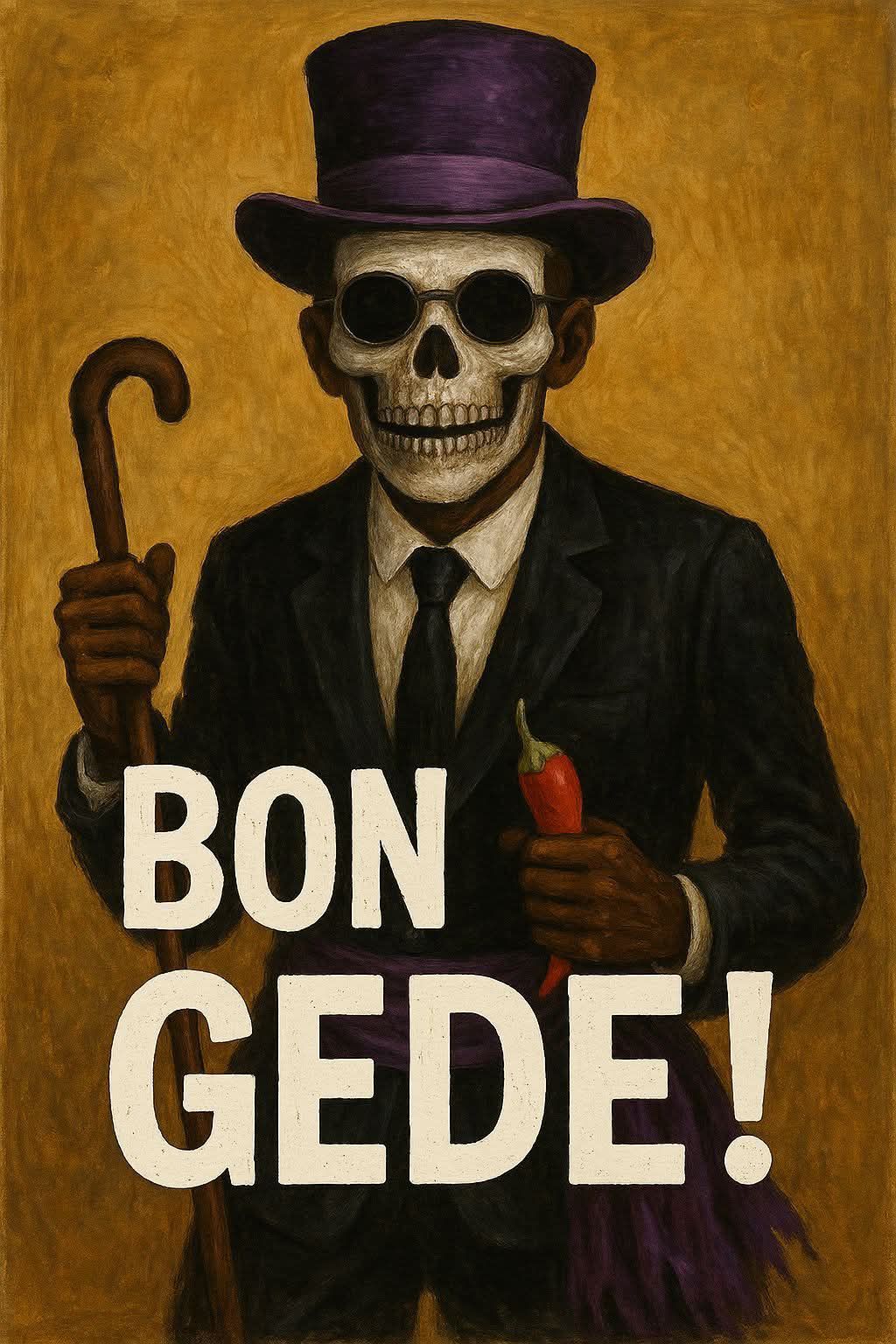

La fête des Gédés constitue avant tout un hommage rendu aux défunts. Les familles se rendent au cimetière, allument des bougies, déposent des offrandes et adressent des prières à leurs ancêtres. Sur le plan spirituel, elle célèbre les entités de la mort, telles que Baron Samedi, Grann Brijit ou Baron Lacroix.

Dans le vodou, la mort n’est pas perçue comme une fin, mais comme un passage vers un autre plan de vie, celui d’Ifé ou d’Allada. Les morts continuent d’interagir avec les vivants et de leur transmettre protection et sagesse.

Aujourd’hui encore, la fête des Gédés se célèbre dans tout le pays. Des cimetières urbains aux lakou des campagnes, partout les Haïtiens rendent hommage à leurs ancêtres. Les fidèles vêtus de noir et de violet, lunettes sombres sur le nez, dansent, prient et chantent à la gloire de Baron Samedi, Grann Brijit et des esprits de la mort. À Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, aux Cayes, à Jacmel ou à Hinche ou à Gonaïves ou à Arcahaie, la même ferveur se manifeste : un mélange de recueillement, de rire et de dérision qui exprime la philosophie haïtienne de la vie et du passage.

Cette période rituelle vise à purifier la lignée familiale, apaiser les âmes errantes, renforcer la continuité spirituelle entre les générations et attirer la bénédiction des ancêtres.

La fête des Gédés traduit une conception profondément haïtienne de la vie, où la mort ne rompt pas le lien entre les êtres. Les frontières entre les mondes s’effacent, les esprits rejoignent les vivants dans un élan festif et libérateur. À travers leurs chants, leurs rires et leurs gestes souvent irrévérencieux, les Gédés célèbrent la vie dans toute sa vitalité, rappelant que l’existence terrestre n’est qu’une étape et que la mémoire des ancêtres demeure une force éternelle. Comme l’écrivait Jean Price-Mars dans Ainsi parla l’oncle, « le vodou est le ciment moral de la société haïtienne, le témoignage de la continuité de son âme à travers les siècles. »

Domond Willington / Fouye Rasin Nou (FRN)