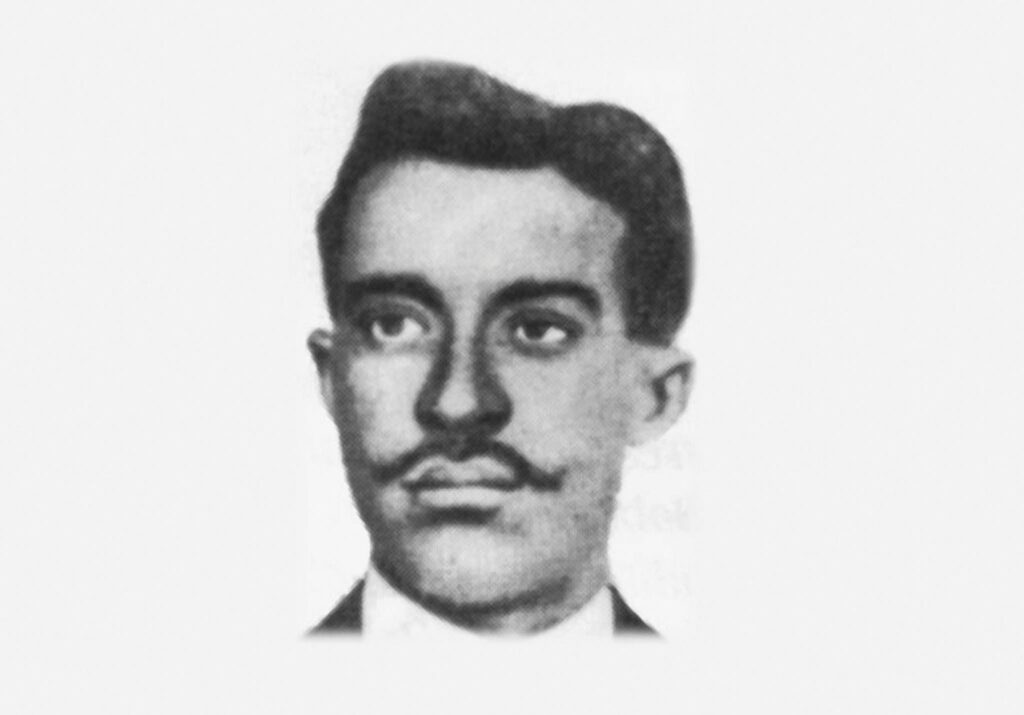

L’histoire d’Haïti est marquée par une lutte constante entre domination et résistance, entre crimes d’État et actes de bravoure populaire. De l’esclavage colonial aux répressions politiques, chaque époque a connu ses bourreaux et ses héros. Au cœur de cette mémoire collective surgit une figure devenue immortelle : Charlemagne Masséna Péralte. Trahi, exécuté et exposé en croix par les forces américaines le 1er novembre 1919, il transforma son supplice en symbole.Cent six ans plus tard, son image crucifiée demeure l’un des plus puissants témoignages du refus haïtien de se soumettre à l’injustice et à la criminalité d’un système d’occupation. Mais dans le tumulte des crises actuelles, la mémoire de ce martyr s’efface peu à peu. En oubliant Péralte, Haïti oublie sa dignité, son courage, et cette part d’elle-même qui savait encore se lever contre l’oppression.

Fouye Rasin Nou, le 1er novembre 2025_Le 1er novembre 1919 marque un tournant tragique et paradoxal dans l’histoire d’Haïti. Ce jour-là, le corps de Charlemagne Masséna Péralte, leader emblématique de la résistance contre l’occupation américaine, fut exposé publiquement par les Marines des États-Unis. Attaché à une porte, les bras étendus en croix et le drapeau haïtien drapé sur ses épaules, Péralte n’était pas seulement un rebelle vaincu : il devint instantanément un martyr, transformant une tentative d’intimidation en un acte de consécration nationale. Cent six ans plus tard, cette image crucifiée continue d’incarner la résilience haïtienne face à l’oppression étrangère, rappelant que la suppression violente peut, au contraire, amplifier une voix de liberté.

Pour comprendre l’ascension et la chute de Péralte, il faut replacer les événements dans le cadre de l’occupation américaine d’Haïti, initiée en 1915. À la suite d’un climat politique instable et de craintes économiques liées à la dette haïtienne envers des banques américaines, les États-Unis débarquèrent plus de 330 Marines à Port-au-Prince le 28 juillet de cette année-là. Officiellement justifiée par la nécessité de stabiliser le pays et de protéger les intérêts financiers occidentaux, cette intervention s’étendit rapidement en une domination totale : contrôle des douanes, de la Banque nationale et même de la gendarmerie haïtienne, rebaptisée Garde d’Haïti et placée sous commandement américain.

Cette occupation, qui dura jusqu’en 1934, fut marquée par une répression brutale contre toute forme de dissidence. Les élites haïtiennes collaboratrices bénéficièrent de privilèges, tandis que les paysans et les classes populaires subissaient des corvées forcées pour la construction de routes et d’infrastructures au profit des États-Unis. Selon des rapports contemporains, plus de 2 000 Haïtiens furent tués durant cette période, souvent qualifiée de « guerre des Cacos », du nom des rebelles ruraux, les cacos, inspirés par les oiseaux trotteurs, symboles de mobilité et de résistance.

C’est précisément dans ce contexte d’humiliation nationale que surgit Charlemagne Péralte. Né en 1885 dans une famille aisée de Hinche, dans le département du Centre, Péralte intégra l’armée haïtienne en 1903. À seulement 34 ans, il avait déjà gravi les échelons jusqu’au grade de lieutenant, se distinguant par son intégrité et son patriotisme. En 1917, accusé à tort de vol de fonds lors d’un exercice militaire, il fut condamné à cinq ans de travaux forcés. Cette injustice personnelle le radicalisa : évadé de la prison de La Gonâve, il rejoignit les cacos dans les montagnes du Centre, où il organisa une guérilla efficace contre les forces d’occupation.

La fin de Péralte survint dans la nuit du 31 octobre 1919, lors d’une embuscade tendue par les Marines dans le village de Grand Rivière du Centre. Trahi par un de ses lieutenants, Jean Bob Desmaisons, capturé puis retourné par les Américains, Péralte fut abattu d’une rafale de mitrailleuse alors qu’il dormait dans une hutte. Âgé de 34 ans, il laissait derrière lui une organisation de plusieurs milliers de combattants, composés d’anciens soldats et de paysans armés de machettes et de fusils rudimentaires. Son corps fut immédiatement récupéré par les forces américaines, qui y virent l’occasion de briser le moral de la résistance.

Le lendemain matin, le 1er novembre, les Marines mirent en scène une macabre mise en scène destinée à terroriser la population locale. Le cadavre de Péralte fut attaché à la porte d’une école, les bras écartés en une posture évoquant explicitement la crucifixion du Christ et enveloppé du drapeau haïtien bleu et rouge, un geste probablement destiné à profaner le symbole national. Des photographies furent prises par le sergent Herman H. Hanneken, l’un des officiers impliqués, puis diffusées pour proclamer la victoire. Selon l’historienne Brenda Gayle Plummer, cette exposition visait à « démontrer la supériorité américaine et à décourager toute rébellion future ».

Pourtant, loin d’intimider, cette image se propagea clandestinement à travers Haïti, recopiée et diffusée de village en village. Les Haïtiens y virent non un bandit vaincu, mais un sauveur sacrifié. La posture crucifiée, combinée au drapeau national, transforma Péralte en un « Christ noir », fusionnant traditions vaudoues et chrétiennes dans une icône de rédemption collective. Dans les campagnes, les copies de la photo étaient dissimulées sous les crucifix domestiques ; dans les écoles, elles inspiraient des chants et des prières secrètes. Comme l’explique l’anthropologue Karen McCarthy Brown, cette appropriation symbolique illustre comment « les opprimés transforment la violence en rituel de résistance ».

Les Américains avaient calculé un message de terreur, Haïti en fit un hymne de renaissance. La mort de Péralte ne mit pas fin à la révolte des cacos, au contraire, elle galvanisa les survivants, menés par des figures comme Benoît Battraville, qui poursuivirent la guérilla jusqu’en 1920. L’occupation elle-même, bien que prolongée, dut affronter une opposition accrue, contribuant à son retrait progressif dans les années 1930, sous la pression internationale et domestique.

Un siècle plus tard, l’héritage de Péralte imprègne la conscience haïtienne. Son portrait crucifié orne les murs de Port-au-Prince, inspire des chansons de résistance et figure dans les discours politiques contre les ingérences étrangères. L’exposition A Right to Resist: Haitian Resistance to U.S. Occupation, organisée par le Smithsonian National Museum of African American History and Culture en 2019, a remis en lumière cette photographie iconique, soulignant son rôle dans la formation d’une identité nationale anticoloniale. Selon l’historien haïtien Jean Pierre Mauléart, Péralte incarne « la conscience indélébile de la liberté », celle d’un peuple qui, privé de tout, refuse de céder son âme.

Interrogé par Fouye Rasin Nou, le professeur Domond Willington, ancien enseignant d’histoire d’Haïti, estime que « l’oubli de Charlemagne Péralte traduit une défaite morale plus profonde que la défaite militaire de 1919 ». Il ajoute : « En effaçant Péralte de notre mémoire collective, nous acceptons symboliquement une nouvelle occupation, à savoir celle de la résignation. Haïti ne redeviendra souveraine que lorsqu’elle replacera ses héros au cœur de son éducation, de sa culture et de sa politique pour les prendre comme exemple afin d’avancer dans le présent. » Pour lui, « la photo de Péralte crucifié devrait être affichée dans chaque salle de classe comme un rappel du prix de la liberté ».

Aujourd’hui, alors qu’Haïti affronte de nouvelles formes d’occupation économiques, politiques et culturelles, la figure de Charlemagne Péralte résonne comme une conscience endormie. On a remplacé les fusils des Marines par les accords imposés, la crucifixion par l’indifférence et la résistance par la résignation. Pourtant, son message demeure d’une actualité brûlante : l’oppression peut crucifier un corps, mais jamais l’âme d’un peuple.

En oubliant Péralte, Haïti n’efface pas seulement un nom de ses manuels d’histoire : elle efface la preuve vivante de sa capacité à se redresser. Tant que le souvenir de ce « Christ noir » sommeillera dans l’ombre, la nation restera privée de cette flamme morale qui jadis faisait trembler les empires.

Comme l’écrivait Félix Morisseau-Leroy : « On peut tuer l’homme, mais pas l’idée qu’il porte. » Charlemagne Péralte, lui, portait l’idée d’une Haïti debout. Il ne tient qu’à nous de la réveiller.

Jean-Pierre Styve/Fouye Rasin Nou(FRN)