Les États-Unis ont imposé des restrictions de visa à Fritz Alphonse Jean, membre du Conseil présidentiel de transition (CPT), l’accusant de liens avec des gangs, tandis que ce dernier dénonce des pressions américaines et canadiennes pour maintenir le statu quo politique. Au milieu de cette escalade, la crise haïtienne, marquée par une violence endémique et une transition fragile, paie le prix fort, soulignant les tensions entre souveraineté nationale et influences internationales.

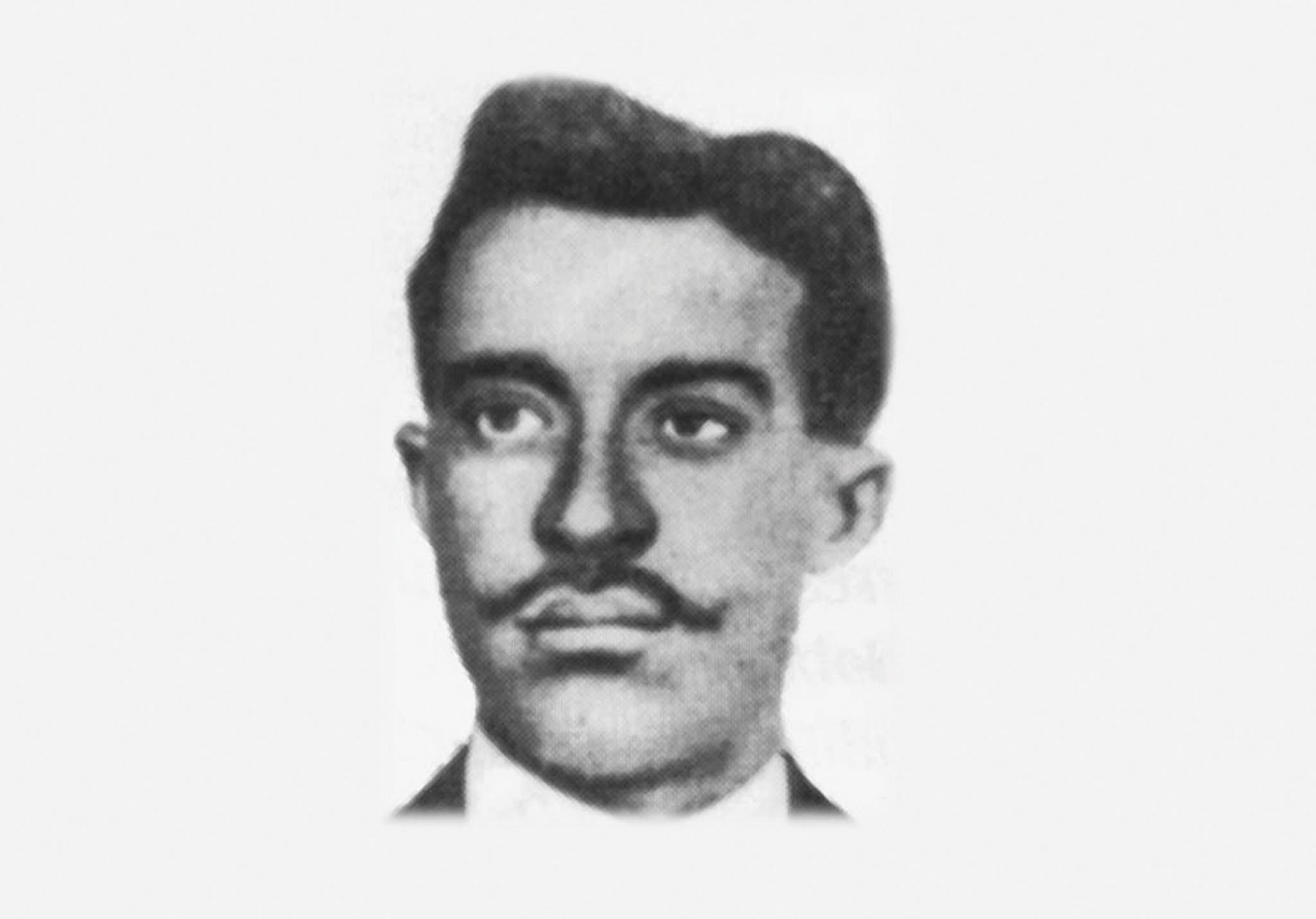

Fouye Rasin Nou, le 26 novembre 2025_Lors d’une conférence de presse au Palais national ce mardi 25 novembre 2025, Fritz Alphonse Jean, ancien président tournant du CPT (mars-août 2025) et figure clé de l’Accord de Montana, a vivement réagi aux sanctions américaines annoncées la veille. Washington a révoqué son visa et l’a inscrit sur une liste d’interdiction d’entrée, l’accusant de soutien matériel aux gangs et d’obstruction à la lutte contre ces groupes criminels, qualifiés de terroristes par le Département d’État. Ces gangs contrôlent environ 90 % de Port-au-Prince et des zones centrales du pays, où ils extorquent les entreprises, tuent des civils et s’arment avec des armes militaires.

Jean, économiste et ex-gouverneur de la Banque centrale d’Haïti, a nié catégoriquement ces allégations. « Je rejette fermement ces accusations, qui semblent viser à influencer nos décisions politiques plutôt qu’à combattre la criminalité », a-t-il déclaré à l’Associated Press (AP News). Pour étayer sa défense, il a projeté des captures d’écran de messages WhatsApp qu’il attribue aux ambassadeurs des États-Unis et du Canada, envoyés juste après son annonce d’une session extraordinaire du CPT visant à révoquer le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, critiqué pour son inaction face aux gangs. L’un de ces messages, en anglais, contenait la phrase « It’s not the Time to test us » (« Ce n’est pas le moment de nous tester »), interprétée par Jean comme une menace explicite : « Ils m’avertissaient de sanctions si je persistais à changer le gouvernement. »

De son côté, le Département d’État américain a maintenu sa position sans commenter directement les captures d’écran. « Ces mesures sont basées sur des preuves crédibles de soutien aux gangs et d’obstruction à la lutte antiterroriste », a réaffirmé un porte-parole, soulignant que les sanctions visent à soutenir la stabilité haïtienne et les élections prévues d’ici février 2026. Ni l’ambassade américaine ni celle du Canada n’ont réagi publiquement aux allégations de Jean.

Pour justifier sa motion de destitution contre Fils-Aimé, Jean a cité des données budgétaires : sur les 7 milliards de gourdes (environ 52 millions USD) alloués en 2025 aux forces de sécurité pour contrer les gangs, seuls 33 % auraient été dépensés . « Le gouvernement manque de volonté réelle pour éradiquer cette menace, qui a déjà causé plus de 4 300 morts cette année », a-t-il insisté, aux côtés de Leslie Voltaire, unique autre membre du CPT présent selon l’AP. L’absence des sept autres conseillers soulève des questions sur une possible fracture interne, exacerbée par les sanctions : certains y voient une crainte de mesures similaires de Washington, tandis que d’autres accusent des membres du CPT de chercher à prolonger leur mandat au-delà du 7 février 2026 en installant un Premier ministre complaisant.

Cette affaire a rapidement enflammé les réseaux sociaux haïtiens, où la phrase « It’s not the Time to test us » est devenue un mème viral en moins de 24 heures, symbolisant pour beaucoup une ingérence étrangère. Selon plusieurs internautes, dont l’ancien sénateur Claude Joseph qui a tweeté : « C’est du chantage diplomatique pur et simple. On ne dirige pas un pays souverain par WhatsApp ! », ou encore le journaliste Rudy Sanon qui s’est dit « confirmé en direct » les dires de M. Fritz Jean , les avis sont très partagés. Certains dénoncent une hypocrisie américaine qui protégerait des oligarques liés aux gangs, d’autres estiment que les sanctions sont un signal fort contre la corruption et les complicités politiques, tandis que d’autres encore s’interrogent sur l’utilisation de tels leviers par les grandes puissances pour imposer leur agenda.

Le bureau du Premier ministre Fils-Aimé n’a pas commenté, mais des sources proches du gouvernement haïtien, relayées par le Haitian Times, estiment que les sanctions pourraient refléter des frustrations internationales face aux retards dans la transition électorale. Haïti n’a pas tenu d’élections depuis près d’une décennie, depuis l’assassinat de Jovenel Moïse en 2021. La mission de soutien sécuritaire (MSS), menée par le Kenya avec appui américain, reste limitée à un rôle logistique sans pouvoirs d’arrestation, tandis que l’aéroport de Port-au-Prince reste fermé sporadiquement sous la menace des gangs. Des observateurs neutres, comme ceux de l’ONU, appellent à une enquête indépendante sur les allégations des deux côtés pour éviter une paralysie accrue du CPT.

Dans ce bras de fer, où accusations et contre-accusations se multiplient, c’est Haïti qui émerge comme la grande victime : une nation déjà asphyxiée par la violence, la corruption et l’instabilité économique, où plus de 700 000 personnes ont été déplacées en 2025 seulement. Les sanctions, qu’elles soient justifiées ou instrumentalisées, risquent de fracturer davantage le CPT et de compromettre les élections promises, prolongeant une transition qui semble s’éloigner inexorablement de son objectif : un gouvernement élu et stable. Washington vise-t-il vraiment la sécurité haïtienne, ou une influence accrue sur la région ? Jean et ses alliés défendent-ils la souveraineté, ou cherchent-ils à consolider un pouvoir contesté ? Les faits, encore flous, appellent à la prudence.

Les autres membres du CPT braveront-ils ces pressions pour avancer sur la destitution de Fils-Aimé ? Ou cette crise signera-t-elle un nouveau chapitre d’impasse politique ? Haïti, pris en étau, attend des réponses concrètes, pas des messages codés.

À suivre…

Fouye Rasin Nou (FRN)