Le 14 août 2025 marque les 234 ans de la cérémonie du Bois-Caïman, acte fondateur de la révolution haïtienne où se conjuguent spiritualité ancestrale , quête de liberté et gouvernance collective. Quelle que soit notre foi, chrétienne, vodou ou autre, nous avons en partage les valeurs d’Haïti : son histoire, sa culture et le respect dû à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l’indépendance ; sans leur courage, les fers n’auraient pas été brisés. Pourtant, des « chaînes » subsistent parfois dans les esprits, perceptibles dans des actes qui fragilisent la nation. Face à cela, gardons le cap : leadership du lion pour entraîner sans diviser, patience de la fourmi pour transmettre, sagacité du renard pour déjouer les pièges, élan de l’hirondelle pour diffuser la vérité et la voix du corbeau pour alerter lorsque la mémoire vacille. Bois-Caïman n’oppose pas les croyances ; il rappelle une exigence commune : dignité, responsabilité et cohésion au service du bien commun.

Fouye Rasin Nou, le 14 août 2025 : Bois-Caïman est un site retiré de l’habitation Lenormand de Mézy à Morne Rouge, dans le Nord de l’ancienne Saint-Domingue, aujourd’hui Haïti. Dans la nuit du 14 août 1791, Dutty Boukman et la mambo Cécile Fatiman y rassemblent des esclaves venus de plusieurs plantations pour une cérémonie à la fois religieuse et politique. Au-delà du rituel, cette nuit porte une leçon de gouvernance : sous l’impulsion de Boukman, des personnes issues de peuples parfois rivaux (Kita et Nago), aux visions différentes et à des statuts inégaux dans la colonie (esclaves/affranchis), se fédèrent autour d’un but commun. La cérémonie rappelle aussi que science et spiritualité peuvent se compléter au service de la liberté.

À la suite de cet engagement collectif, l’insurrection s’étend. Dans la nuit du 22 au 23 août 1791, selon la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage (FME), un organisme français qui publie des notices et dossiers historiques, la conspiration se concrétise et gagne la Plaine du Nord. En quelques mois, environ 200 sucreries et 1 200 caféières sont dévastées et près d’un millier de colons sont tués ; Boukman est abattu le 7 novembre 1791 et sa tête est exposée au Cap-Français pour frapper les esprits.

Deux siècles plus tard, le 14 août demeure un repère de fierté autant que de nostalgie. Le refrain « Lè Ayiti te Ayiti » évoque l’image d’une « Perle des Antilles » respectée, inspirant des luttes anticoloniales à travers le monde.

Dans le présent, l’instabilité politique, l’insécurité, la pauvreté, l’exode au péril des vies et l’affaiblissement des institutions ternissent cette image. La dévaluation de la gourde et une inflation élevée aggravent la précarité, tandis que des catastrophes récurrentes fragilisent la société et que certaines zones de Port-au-Prince ou du département de l’Artibonite restent sous l’emprise de groupes armés.

S’ajoute une fracture mémorielle. Dans certaines communautés protestantes, la cérémonie est parfois réduite à un simple fait ou stigmatisée comme « diabolique », au mépris d’un patrimoine qui a nourri la lutte pour la liberté. Le déficit d’éducation historique et culturelle entretient ces malentendus. Comme le rappelle un proverbe attribué à un sage africain, un peuple qui ignore son histoire et sa culture risque de se perdre à nouveau. Dans cette perspective, une émission intitulée « Bati Ayiti RTG », diffusée sur Radio Télé Ginen le 13 août 2015, a rapporté, par la voix de feu Anthony Pascal (Konpè Filo) et de la professeure Bayyinah Bello, que le pasteur Chavannes Jeune, candidat à l’élection présidentielle haïtienne en 2006, 2010 et 2015, se serait rendu avec des fidèles sur le site pour « convertir » Boukman, en déversant de l’acide sur des arbres au motif que des démons y résideraient. Si ces faits sont confirmés, ils relèvent de la profanation d’un lieu patrimonial et interrogent la vigilance des autorités, notamment du Ministère de l’Environnement.

Plus grave encore, l’État lui-même donne le ton de ce désintérêt. Selon un article de Domond Willington publié sur le média en ligne Fouye Rasin Nou, le mercredi 14 août 2024, qui marquait le 233e anniversaire de la cérémonie de Bois-Caïman, la Primature dirigée par le docteur Garry Conille n’a fait aucune mention officielle de cet événement majeur de l’histoire nationale, préférant souligner le 15 août, fête de l’Assomption, célébration catholique. Ce silence institutionnel en dit long sur la hiérarchie des symboles et la place réelle accordée à nos propres repères historiques.

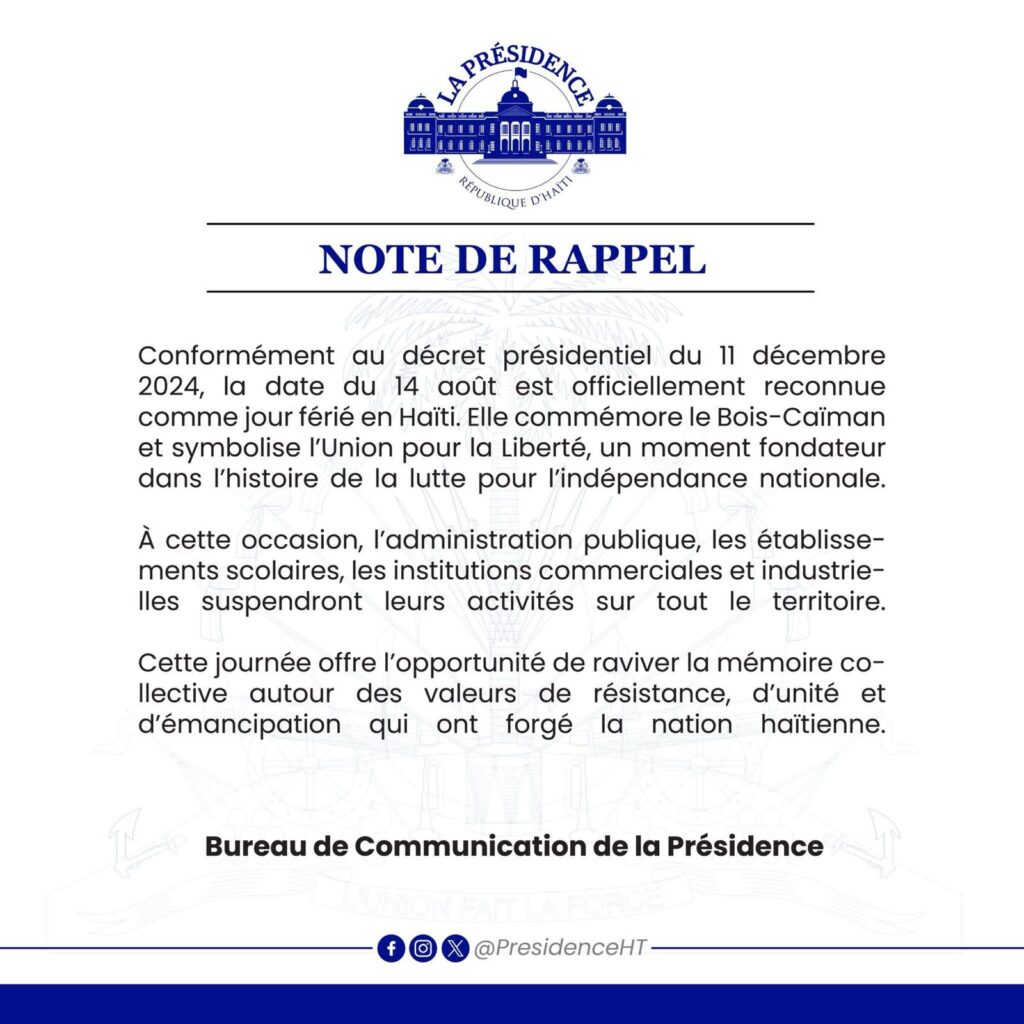

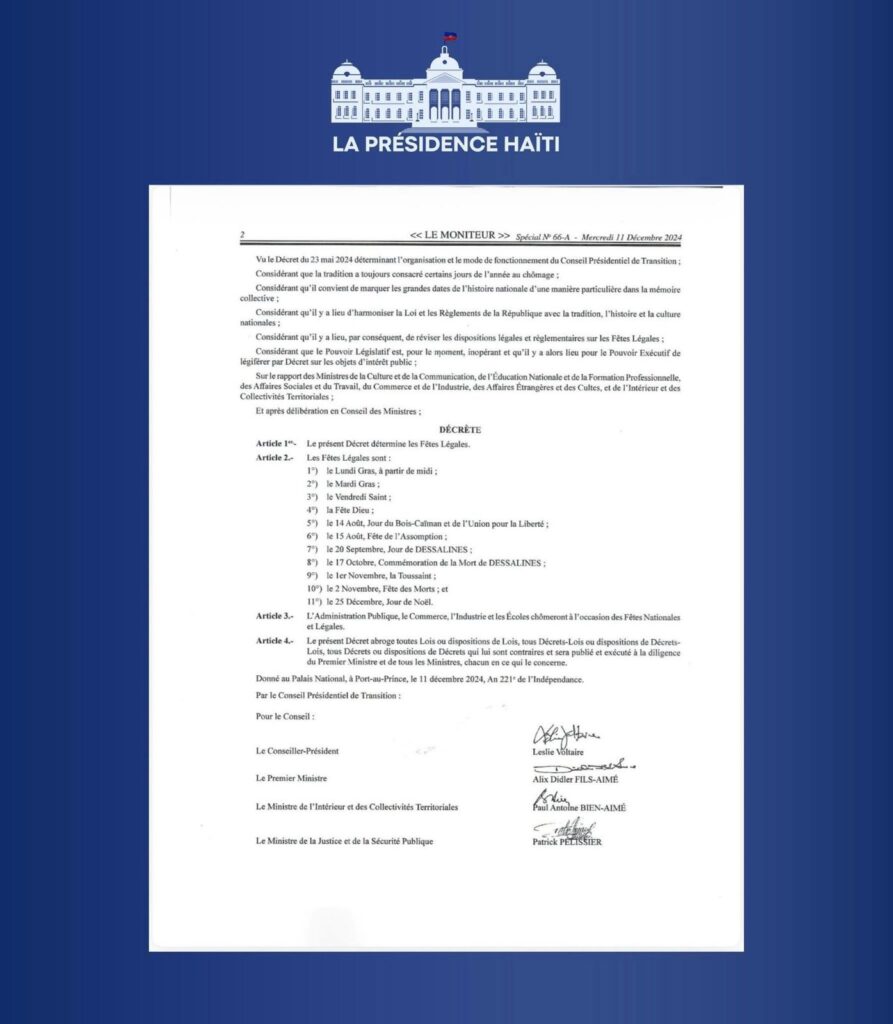

Face à ce défi, des initiatives émergent pour raviver la mémoire de Bois-Caïman. Le média en ligne « Fouye Rasin Nou », dédié à la promotion de la culture haïtienne et de l’héritage ancestral, a lancé, le 8 août 2024, une pétition ainsi qu’une lettre ouverte adressée au gouvernement haïtien, alors dirigé par le Premier ministre Garry Conille au sein du Conseil présidentiel de transition (CPT). Cette initiative, relayée par le journal Le Facteur Haïti, visait à obtenir la reconnaissance officielle du 14 août comme jour férié national, au même titre que le 18 novembre ou le 1er janvier, pour honorer la cérémonie de Bois-Caïman. Le 11 décembre 2024, un décret présidentiel, publié dans Le Moniteur (numéro spécial 66-A), a officiellement reconnu le 14 août comme jour férié en Haïti. Cette date, célébrant le serment de Bois-Caïman, symbolise désormais l’Union pour la Liberté, un moment clé de la lutte pour l’indépendance nationale. Le 13 août 2025, le Bureau de la Présidence l’a rappelé sur ses pages de réseaux sociaux. Cette reconnaissance officielle est intervenue 125 jours (soit environ 4 mois et 3 jours) après la pétition et la lettre ouverte de « Fouye Rasin Nou ».

Pourtant, malgré ces dérives, des artistes, auteurs et chercheurs continuent, d’une manière ou d’une autre, à faire vivre et à documenter la mémoire de Bois-Caïman, par exemple avec la mise en images de la scène dans La Petite Fille Bois-Caïman de François Bourgeon, tome 6 de la série Passagers du vent, paru en 2009, ainsi que dans Les Fantômes d’Hispaniola de Jean-Pierre Pécau, Fred Duval et Fred Blanchard, tome 35 de la série uchronique Jour J, publié en 2018.

Le débat sur l’appellation participe aussi des lectures concurrentes de l’événement. Certains ont tenté de rapprocher Bwa Kayiman de « Bwa Kay Iman » pour y déceler une filiation avec l’islam, une hypothèse largement contredite par des travaux récents.

Malgré tout, l’esprit de Bois-Caïman demeure un appel à l’unité, à la cohésion et à la reconstruction. Des initiatives locales en éducation, culture et agriculture, ainsi que l’engagement constant de la diaspora, qui, selon la Banque mondiale (données 2023) et la Banque de la République d’Haïti (septembre 2024), envoie plus de 3 milliards de dollars US par an, témoignent d’une résilience bien réelle. Honorer Bois-Caïman, c’est réaffirmer que la dignité se conquiert et se protège, et que le renouveau passe par un retour serein aux racines et aux valeurs fondatrices. Éclairer la portée historique et spirituelle de cette nuit de 1791 est indispensable pour raviver la fierté nationale, apaiser les clivages et transformer la mémoire en projet collectif.

Sous la garde de nos ancêtres, l’alliance scellée par le sang du serment demeure : le lion donne l’élan, la fourmi sème, le renard oriente, l’hirondelle diffuse, le corbeau confirme ; de cœur en cœur, la mémoire de Bois-Caïman circule. Si ces lignes vous ont touchés, faites-les lire, partagez-les et que la forêt entière se réveillera.

Jean-Pierre Styve / Fouye Rasin Nou (FRN)