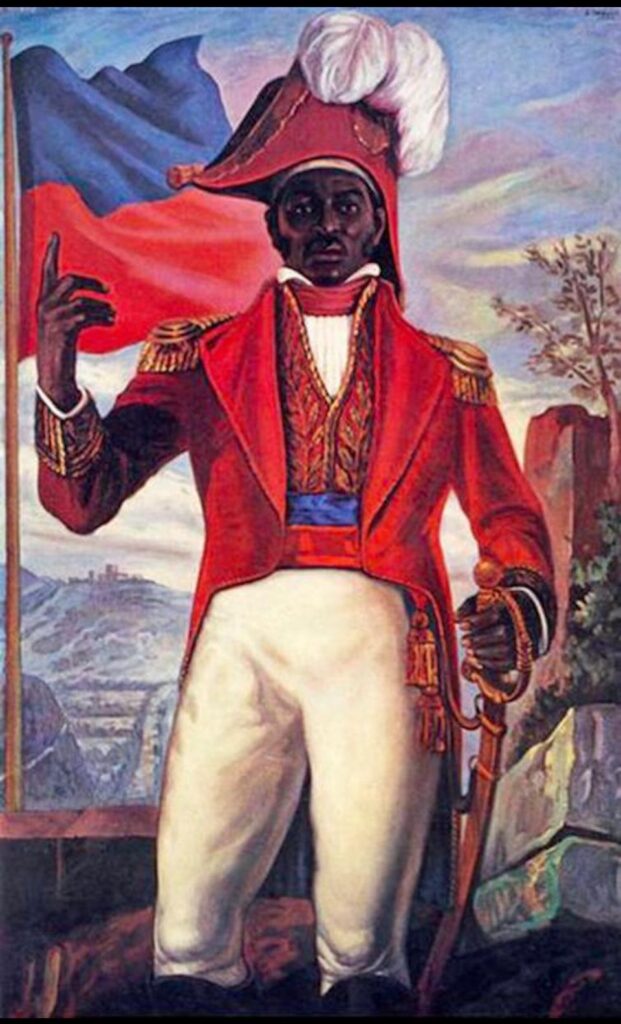

Deux siècles après son assassinat à Pont-Rouge, Jean-Jacques Dessalines continue de fasciner et de diviser. Figure centrale de l’indépendance haïtienne, il incarne à la fois la fierté d’un peuple libéré et le défi lancé à l’ordre mondial colonial. Honoré dans plusieurs pays et célébré comme un symbole panafricain, il demeure une référence incontournable de la lutte contre l’oppression, tandis que l’indépendance qu’il a proclamée en 1804 résonne encore comme une gifle historique aux grandes puissances.

Fouye Rasin Nou, 17 octobre 2025_Le 17 octobre, Haïti et sa diaspora commémorent le 219ᵉ anniversaire de la mort tragique de Jean-Jacques Dessalines. Assassiné en 1806 lors d’un complot à Pont-Rouge, près de Port-au-Prince, le premier empereur d’Haïti demeure une figure incontournable : celle d’un homme qui a transformé une révolte d’esclaves en la première révolution noire victorieuse de l’ère moderne. « Je suis né libre et je veux mourir libre », aurait-il déclaré, une phrase qui continue de résonner à travers les générations.

Né en 1758 dans une plantation du nord de Saint-Domingue, sous le nom de « Zou », Dessalines a grandi dans les chaînes et les humiliations du système esclavagiste français. Vendu à plusieurs reprises, il a survécu grâce à sa force physique exceptionnelle et à son intelligence stratégique. Lorsque la révolte des esclaves éclate en 1791, il se hisse rapidement parmi les insurgés les plus redoutables. Aux côtés de Toussaint Louverture, il devient un général redouté. Ses exploits militaires, notamment lors de la bataille de Crête-à-Pierrot en 1802 où il tient tête à 18 000 soldats français, marquent les esprits. En novembre 1803, à Vertières, ses troupes écrasent définitivement l’armée napoléonienne, ouvrant la voie à la proclamation de l’indépendance le 1er janvier 1804. En rompant avec la prudence de Toussaint, déporté en France, il impose une vision radicale : abolition totale de l’esclavage et souveraineté noire. Comme le souligne C.L.R. James dans Les Jacobins noirs (1938), il transforma une révolte d’esclaves en une révolution mondiale, défiant l’Europe impérialiste.

Après cette victoire historique, Dessalines cherche à consolider la jeune nation. Le 8 mai 1805, il est couronné empereur Jacques Ier. Son ambition est claire : édifier un État noir fort et autonome. Pour relancer la production agricole, il instaure un code rural strict, redistribue les terres aux anciens combattants noirs et donne au drapeau haïtien ses couleurs bleu et rouge, en retirant la croix blanche française pour symboliser l’unité nationale. Ces réformes s’accompagnent toutefois de mesures radicales. En 1804, il ordonne l’exécution des colons français restants, estimés entre 3 000 et 5 000 personnes, convaincu qu’il fallait éliminer tout risque de recolonisation. Cet acte, longtemps débattu, est considéré par certains historiens comme une mesure de sécurité nécessaire et par d’autres comme une manifestation de cruauté extrême.

Peu à peu, les tensions s’exacerbent entre le pouvoir impérial et les élites mulâtres, ainsi qu’au sein même de l’armée. Dessalines, convaincu de la nécessité d’un État centralisé et fort, gouverne d’une main de fer, ce qui alimente les mécontentements. Ses adversaires, parmi lesquels Pétion et Christophe, commencent à conspirer. Le climat politique devient explosif. Finalement, le 17 octobre 1806, alors qu’il se rend vers Port-au-Prince, Dessalines tombe dans une embuscade tendue par ses opposants à Pont-Rouge. Blessé, il est achevé à coups de sabre et son corps mutilé, puis exposé publiquement. Sa mort marque la fin de l’empire et l’éclatement du pays en deux zones rivales : le Sud sous la direction de Pétion et le Nord sous celle de Christophe. Pour l’historien haïtien Madore Duchelin, cet épisode représente le « suicide de la Révolution », où l’unité forgée dans le sang des batailles s’effondre face aux rivalités internes.

L’influence de Dessalines, toutefois, dépasse largement les frontières haïtiennes. Dans plusieurs pays africains et caribéens, des rues, des places publiques et des institutions portent son nom. Des mouvements panafricanistes et afro-descendants le citent comme une figure fondatrice de la résistance mondiale contre le colonialisme. Aux États-Unis, en Amérique latine et dans certaines nations africaines, des cérémonies ou conférences académiques sont régulièrement organisées en son honneur. Dans le monde noir anglophone, notamment dans les milieux militants et universitaires, son nom est associé à la fierté, à la souveraineté et à la lutte pour la justice raciale. Ce rayonnement international reflète la portée géopolitique de l’indépendance d’Haïti en 1804 : la naissance d’un État noir libre représentait alors une gifle historique pour les grandes puissances esclavagistes de l’époque. Cette révolution unique a effrayé les empires coloniaux, provoquant un isolement diplomatique, un embargo économique et une hostilité persistante. Pour beaucoup d’Haïtiens, cette indépendance chèrement acquise est aussi celle que le pays « paie encore aujourd’hui », à travers des siècles de marginalisation économique et politique sur la scène internationale, comme l’a rappelé le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva en juillet 2025 lors d’une réunion de la BRICS New Development Bank, où il a insisté sur le remboursement des réparations dues par la France, équivalent à 28 milliards de dollars actuels pour la « dette d’indépendance » imposée en 1825, et bien d’autres observateurs étrangers ou journalistes, qui soulignent comment cette dette historique continue d’alourdir le fardeau du pays.

Malgré la brutalité de sa fin et les controverses qui entourent son règne, Jean-Jacques Dessalines reste célébré comme le « Père de la Patrie ». Son nom est chanté dans l’hymne national La Dessalinienne, ses statues ornent les places publiques et sa dépouille repose depuis 2021 au Panthéon National Haïtien. Son image continue d’inspirer les mouvements noirs à travers le monde, de Malcolm X à Frantz Fanon. Dans le vodou haïtien, il est honoré comme un loa de justice, invoqué dans les cérémonies populaires. Chaque 17 octobre, des commémorations en Haïti et dans la diaspora rappellent sa lutte pour la liberté et la souveraineté.

Les historiens continuent de débattre de son héritage. Certains le voient comme un libérateur visionnaire, d’autres soulignent son autoritarisme. Mais tous reconnaissent son rôle fondateur : celui d’un homme qui osa défier l’un des empires les plus puissants de son époque et proclamer la liberté d’un peuple opprimé. Sa mort tragique pose une question fondamentale : si l’unité forgée pendant la Révolution avait survécu aux divisions de 1806, quelle Haïti aurait pu émerger ? Plus de deux siècles plus tard, l’écho de cette question reste vibrant, tout comme l’héritage de Dessalines, figure à la fois humaine, complexe et immortelle dans la mémoire collective haïtienne.

Alors que cette commémoration ravive la mémoire de l’Empereur, elle nous confronte aussi au miroir du présent : que faisons-nous aujourd’hui de ce legs héroïque ?

Tel un flambeau sacré transmis au fil des générations, l’héritage de Dessalines doit éclairer la voie d’un peuple libre et digne. Mais aujourd’hui, ce flambeau vacille entre les mains de dirigeants qui ont oublié la portée de ce legs. Au lieu de défendre la patrie avec la bravoure de leurs prédécesseurs, nombre d’entre eux nagent dans l’égocentrisme et la corruption, transformant la lumière héritée en une flamme vacillante.

Face à ce contraste saisissant entre la grandeur de l’Empereur et la petitesse de ceux qui prétendent lui succéder, une question s’impose : sommes-nous encore dignes du rugissement du lion qui fit trembler les empires ?

Jean-Pierre Styve / Fouye Rasin Nou (FRN)